その4 トマトは揚げるな

“There were nine children, and three of the girls, Essie Rue and the twins, were more or less my own age, so I was always there playing and having spend-the-night parties. My own mother died of consumption when I was four, and my daddy died, up in Nashville, I just stayed on for good. I guess you might say the spend-the-night party never ended…”

今回は長めの文ですが、ストレートな語りで平易。

[老婆心からの訳注]

more or less 多かれ少なかれ / spend-the night-party お泊り会 /

とりあえずは各々でご自由に解釈をお楽しみください。

consumption 肺病 / for good 永遠に

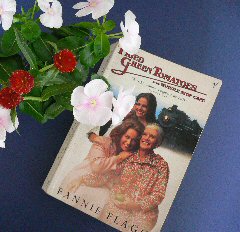

この一節には、Fannie Flagg作の”Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe”という小説で出会った。アメリカ南部の田舎町を舞台にしたこの物語のごく最初のあたりで、老人ホームの住人、ニニー・スレドグッドが、初対面のエヴェリン・カウチに唐突に昔話を始める場面だ。老婦人が若かった頃の想い出話だが、主軸になるのは、1920年あたりから1940年頃までにスレドグッド家の人々とその周辺を巻き込んで起こった事件である。同時進行で1980年代を生きる中年女性、エヴェリンの日常が描写されていく。

「フライド・グリーン・トマト」という映画が、この小説をベースとして作られた。良くできた映画であるが、物語半ばで元の筋から外れていくのが、私としてはやや残念。映画にはどうしても誇張、省略、改変が入る。しかし女優陣が素晴らしく、原作にあるウィットに飛んだ会話が、南部なまりで再現されているところが楽しい。

48歳の主婦、エヴェリンは、自分を見失っている。子供達は巣立ち、夫は自分に関心がない。甘いものをむさぼり食べては、満たされぬ心の代わりに胃袋を満たす日々。老い、病気、死を怖れ、人生がほとんど終わってしまったような気分になっている。そんなある日、夫と共に義母の面会に来た老人ホームで、こっそりとおやつを食べていたところ、ミセス・スレドグッドに出会い、次第に老女の語る物語に引き付けられていく。

ミセス・スレドグッドは86歳。幼くして両親を亡くし、引き取られたスレドグッド家の息子の一人と結婚したが、やっと生まれた一人息子には障害があり、今ではその息子にも夫にもとうに先立たれている。だが、暗さはみじんもない。顔は皺だらけだが、心は清々しく、誰に対しても暖かい言葉を惜しまず、そう遠くないであろう「死」すら、怖れていない。エヴェリンは年老いた友の語る愛と勇気の物語(含む殺人)を聞くうちに、心の底から力が湧き、やがて新しい自分を見出していく。

今回選んだ一節が気に入った理由は、スレドグッド一家が隣家の孤児を引き取って育てたことを、育てられた本人が「お泊り会の延長」と認識したまま86歳まで来たという点にある。一族はあらゆる面でふところが深い。背景に強い人種差別がある時代と土地柄だが、彼らは皮膚の色や貧富の違いに頓着せず、惜しみなく愛を注ぐ。殺人事件の顛末もおもしろいが、何よりも登場人物一人一人の性格が実に際立っており、エヴェリン同様、読者も「それでその人はどうなったの?」とのめり込んでページをめくってしまうこと請け合い。また、激しい時代の流れや加齢に抗えない人間の哀しさに、頭の中では諸行無常の鐘も鳴る。

「妙なことよね。子供のときはいつまでも時間がたたないように思うのだけど、二十歳くらいになったところから、とんでもない勢いで時が流れ始めるの、まるでメンフィス行きの急行に乗ったみたいに。人生って、気がつかない間に過ぎて行くものなのよ」

「人生、ハタチ過ぎれば、あれよあれよ説」に、深く頷く私。当方も加速度がついてきて、最近、一年の経過がマッハです・・・。

映画でミセス・スレドグッドを演じたジェシカ・タンディは1994年に85歳で亡くなった。この映画に出た三年後のことである。エヴェリンを演じたキャシー・ベイツ(1948年生まれ)がその後、数々の映画で怪演していることは皆さんご存知の通りで、まこと、ご同慶のいたりである。

この本の巻末には、物語中のカフェで実際に出された料理のレシピが付いている。タイトルになっているフライド・グリーン・トマトの作り方もある。材料にそこらのスーパーで入手が無理そうなものがあって、これまで作ってみたことはない。だが、このたび、ネットで検索してみると、「映画でおいしそうだったので、作ってみたらまずかった」という意見が散見された。どうやら日本のトマトでは水っぽくて、グズグズになるらしい。

It’s funny, when you’re a child you think time will never go by, but when you hit about twenty, time passes like you’re on the fast train to Memphis. I guess life just slips up on everybody.

“There were nine children, and three of the girls, Essie Rue and the twins, were more or less my own age, so I was always there playing and having spend-the-night parties. My own mother died of consumption when I was four, and my daddy died, up in Nashville, I just stayed on for good. I guess you might say the spend-the-night party never ended…”

[サエコポン訳]

「子供が九人いて、女の子のうちの三人、エシー・ルゥと双子が、私と同じ年頃だったの。だからいつも遊びに行ったり、お泊りしたりしていたわ。四歳のとき、母が肺病で死んで、それから父もナッシュビルのほうで死んでしまって、私はそのまま、ずっとその家にいたの。そうね、お泊り会に終わりがなくなったって感じかしら・・・」